背の落下防止板(685) |

地下鉄には元来荷棚はなかった。乗車時間が短いと言うことであり、また忘れものが多くなると言う理由があったが、大きな荷物などを床に置くのは抵抗がある。

そういうことで、戦後の1300形からは、戸袋窓上に荷棚が付けられた。地下鉄は窓が大きいので、開かない戸袋窓でないと荷物が落ちる危険性がある。300形〜500形(1)もそうだった。当初の荷棚はFRP製だった。

しかし、「荷棚は側面全てにある」と思い、荷棚のない部分に荷物を乗せて、他の乗客の頭上に当たったことが起こった。特に2000形は、登場直後、混雑対策で窓上に掴み棒を通したので、荷棚はないのに掴み棒(スタンションポール)だけある恰好となり、混乱の原因となった。

そのため、間もなく窓部全部に網棚が付けられるようになり、丸ノ内線でもそうなった。棚は30mmのステンレスパイプ数本で構成されており、また窓から荷物が落ちないよう、背面には板が取りつけられている。この板は、始めは塩化ビニール製とステンレス製の2種類を使用していたが、前者は傷やつき汚れが目立つ、後者は車内が暗くなるので、後年、透明で傷や汚れに強いポリカーボネイトを用いるようになった。ポリカーボネイドはCDの支持層・記録面保護層にも使われている丈夫な合成樹脂である。

背の落下防止板(685) |

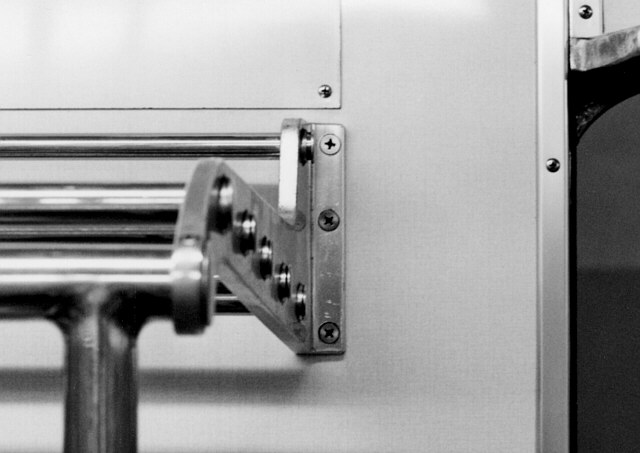

荷棚の先端部は掴み棒の役目を果たし、また、座席の脇に仕切りを兼ねた掴み棒(スタンションポール)を設置した。これは荷棚と連結してある。この掴み棒の根本が、床にあるものと座席蹴込み板上部にあるものの2つが見られる。前者は昭和35年製(645号付近)あたりのみ、後者はそれ以外。後者にも、丸く折れているもの、直角に折れているものの2つに分けられる。

根元1(616) |

根元2(647?) |

根元3(685) |

根元4 |

根元5 |

根元6 |

また、荷棚の端部は取付けの捻子が飛び出ているもの、平滑なもの、平滑で縁のあるものの3種類+900形(2)用の合計4種類が見られた。

荷棚端部形態1(584) |

荷棚端部形態2(641?) |

荷棚端部形態3(752?) |

900形(2)荷棚端部形態(915) |

端が斜めに傾いているもの、真っ直ぐなものもある。斜めのものは、端(手すり)のパイプが折れ曲がっている。

500形初期に見られる 斜めの荷棚端(584) |

|

500形後期に見られる 真っ直ぐの荷棚端(713) |

|

300系も500形(3)以降からは製造当初からこの形で登場、500形(2)以前も、昭和40年〜42年に同形に変更された。

900形(2)は荷棚をステンレス網(菱形状)として、細いものも落ちないようにした。

300-900(1)のパイプ状荷棚(798) |

900(2)の金網荷棚(916) |